プリセプター制度を導入しています!

卒後3・4年目の看護師がプリセプターとして、

悩みを共有しながら指導・援助し、

職場全体で研修をすすめていきます。

それぞれの成長段階に応じた研修を行っています。

をClickしてどのような研修をやっているか見てみてね。

をClickしてどのような研修をやっているか見てみてね。

基本的な目安の紹介ですが、1人ひとりの成長に応じて業務内容も時期も変動します。

ステップ制を使った丁寧な指導・振り返りがあり、支えながら業務内容を拡大していくので安心して業務を覚えられますヨ。

|

清拭・おむつ交換 ※患者受け持ち最大2名

看護師の基本姿勢研修看護倫理研修看護協会倫理規定 移乗・ポジショニング研修移乗、体位交換 TENA使用方法研修講義、実施練習 ※看護師全体で実施 当院で採用しているオムツの正しい当て方の学習会です。   感染対策研修スタンダードプリコーション・感染マニュアルの説明  安全管理研修1ダブルチェックの方法・5R 測定機器研修自動血圧計、心電図モニター、SPO2の使用方法 食事介助研修摂食嚥下、食事介助方法 看護記録研修カルテの見方、看護記録の記載方法、看護計画 注射・採血研修

観察研修呼吸、腹部、シャント 吸引研修講義、実施練習 褥瘡ケア研修褥瘡予防用具の説明、褥瘡記録方法、評価、処置  |

|---|---|

|

清拭・おむつ交換 ※患者受け持ち最大2名

防災対策研修防災設備の見学、火災時の対応 転倒、転落防止研修転倒転落スコア記載手順、拘束同意書の記載 膀胱留置カテーテル研修講義、実施練習 ※看護師全体で実施 安全管理研修2インシデント報告の流れ 挿菅介助研修実施練習、チェック 医師役が指示を出して、看護師役が介助を行うという設定で一連の流れとそのときに必要な手技を確認します。    【新人看護師の感想】  |

|

清拭・おむつ交換・可能な処置 ※患者受け持ち最大4名

|

|

モニターや輸液ポンプ使用の重症患者受け持ち※患者受け持ち最大6名

挿管介助研修講義、実施練習 ※看護師全体で実施 |

|

モニターや輸液ポンプ使用の重症患者受け持ち※患者受け持ち最大6名

人口呼吸器研修初級編、構造と点検方法 気管カニューレ研修 ※看護師全体で実施薬剤管理研修 ※看護師全体で実施  |

|

モニターや輸液ポンプ使用の重症患者受け持ち※患者受け持ち最大6名

ACLS研修BLS+緊急時の流れ 採血について※看護師全体で実施  |

|

基本的に全て一人で行う 日直業務開始

インフルエンザ検査研修実施練習 ※看護師全体で実施    |

|

夜勤業務ペアで実施

緩和ケア研修※看護師全体で実施 |

|

夜勤業務ペアで実施

呼吸リハビリ研修呼吸補助、体位設定 加齢や疾患で息苦しさや息切れでつらい思いをしている。   昼間、病棟のリハビリスタッフにサポートしていただきながら実施できている事を 人工呼吸器 ※看護師全体で実施 |

|

夜勤業務ペアで実施

呼吸看護研修 ※看護師全体で実施 |

|

夜勤業務ペアで実施

薬剤管理研修 ※看護師全体で実施 |

|

夜勤業務ペアで実施 |

2年目3年目研修

2年目研修

1泊入院体験

いのちを守り健康をはぐくむための権利と責任について学び

医療福祉生協の看護・介護を考え実践できることを目的にしています。

自身の体験は今後の看護に活かされ、気づきがあるほど大きな成長を実感できます。

患者設定:右上下肢麻痺、車椅子移乗は自立

★2時間かけて点滴体験

動けない2時間がとても長く感じました。

苦痛を伴う処置ではその際の看護師の声かけがとても温かく感じられ、実践に活かしたいと感じました。

★自室ベッドにてファーラー位

ソフト食 介助で3割摂取(その後、自分で摂取)

ファーラー位は食べ物の内容が見えないと気づきました。

「こんなのが在るけど食べられる?」と聞いてもらえて安心感がありました。

自分で食事ができない場合、一口量や食べるスピードなど、介助する側の配慮や技術が大切だと感じました。

★車椅子を自操、リハビリ室へ

ほんの少しの坂もつらく感じ、手すりにしがみついて進まなくては行けませんでした。

思うように行きたい所へ進まず、いつもの距離が倍近く時間がかかりました。

★酸素吸入(ネブライザー・インスピロン)、吸痰

何気なく今まで患者さまに実施してきた項目でしたが、長時間のマスクは苦痛でわずらわしく感じました。

常時違和感があり、患者さまのはずしたくなる気持ちがよく解りました。

吸痰はとても苦しく恐怖心がありました。今後、手短にできるよう努力しようと感じました。

3年目研修

退院支援

退院後に住み慣れた自宅で安心して過ごせるよう、患者さまとご家族を支援することです。

退院は、必ずしも「完治してから」できるものではありません。

また、完治してもすぐに元の生活に戻ることが難しい場合もあります。

そういった患者さまとご家族の、不安を軽減し、少しでもはやく元の生活に戻れるように支援します。

★退院前カンファレンス

患者さまの状態に応じて、どんなサービスが必要か、関係者と情報交換を行い調整します。医師・看護師・ソーシャルワーカー・リハビリスタッフなど院内でカンファレンスを行い、必要に応じて、ケアマネージャー・サービス事業所との合同カンファレンスを開催します。

★退院前訪問

リハビリスタッフやケアマネージャーとともにご自宅を訪問し、必要な介護ケア用品や住宅改修(手すりや滑り止めなど)の確認を行います。ご家族の負担・不安を軽減することはとても重要な支援です。

★退院後訪問

入院から在宅療養への引継ぎが問題ないか、安心・安全な療養生活ができているかを確認します。

これらによって得た学びを、お互いにディスカッションしてまとめ、ポスター発表を行いました。

この事例報告は、毎年開催している院内の看護研究発表会にて発表します。

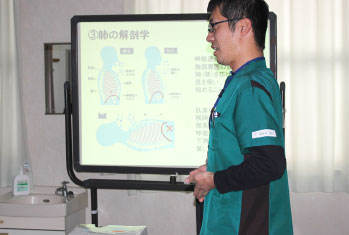

全体教育

医療安全や感染対策など、病院として研修義務のあるもののほか、

職場づくりの一環とスキルアップのため、入職年数ごとに対象者に実施される研修、

全職員が共通の知識を得るために必要なセミナーなどを、全体教育として月に1~2回行っています。

消防避難訓練

病院全体で年に数回行っている消防避難訓練は、実際の火災さながらの厳しい環境での訓練です。

職員が要救助者に扮して非難の手順を確認します。

火災の起きた病棟へ、別部署からも応援に駆けつけて

看護師だけでなく、医師・助手・栄養士・技師・事務、全ての職員で協力し救助・非難を行います。

患者さまの状態によって避難方法が違うため、すべての職員が対応を心得ている必要があります。

新人職員は自らが指揮を執り、いざという時のための対応を学習します。

スタッフ同士の声かけ・連携がとても重要です。

病院は火気厳禁ですが、いざという時に何があっても対応できるようこのような訓練は必要です。

でも、何事もないのが一番ですよね(*^_^*)

ノロ・インフルエンザ感染対策学習会

感染者が発生した場合の初期対応と、感染対策グッズの確認、使用方法、吐物の処理方法をわかりやすく実習で学びました。

看護師だけでなく、看護補助者や事務、検査技師や栄養士などさまざまな部署からたくさんの参加があり、

みなさんノロやインフルに対して強い危機感を持っていることがわかりました。

これからの季節、このような正しい対処法は職場だけではなく、家庭内でも重要になってきます。

いざという時 落ち着いて対応できるようにしておきたいですね。

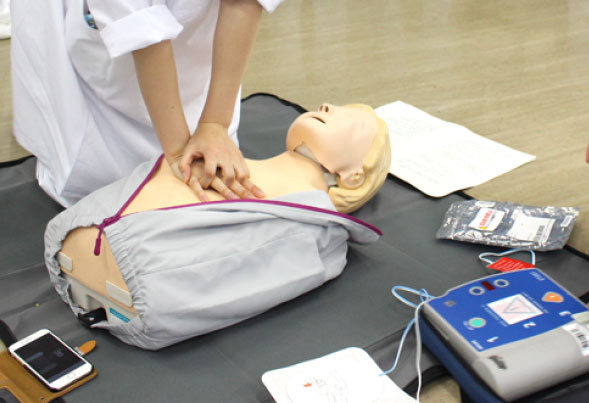

QQセミナー

医療安全委員会主催で定期的に行っている救急セミナーです。

医師・看護師の指導のもと、いざという時のために技士やセラピスト、

事務員にも正しい心臓マッサージの仕方やAEDの使い方の指導をしています。

2019年から新しい蘇生トレーニングシミュレーターを用いて実施しており胸骨圧迫が正しく出来ているか

力の加減やタイミングなどの成功率をシミュレーターと連動させたスマートフォンで確認することができます。

これによって「ここだ!という位置をしっかり確認できた」「できているつもりでいたけれど、もう少し力強くしないと」と

いつもより熱気に包まれたセミナーになります。

緊急時のすばやい心肺蘇生や、AEDを正しく使えること、何よりも勇気を持って落ち着いて対応することがとても重要です。

いざという時、大切な人を助ける為にも、このようなセミナーは定期的に受講し、訓練を重ねておく必要があります。